|

La valeur du courant Impp lors de la puissance

maximale est de l'ordre de 8 à 10A. Le courant de court-circuit

n'étant que très légèrement supérieur d'environ 10%, à cette valeur.

Dans une installation solaire, on prévoit de mettre un certain

nombre de modules en série, appelés

string ou

chaîne,

pour augmenter la tension sans dépasser 1'000 volts même à

basse température. Cette chaîne est à raccorder sur l'entrée DC d'un

onduleur. Dans une

installation plus complexe, on a plusieurs chaînes soit raccordées à

un seul onduleur, soit à plusieurs onduleurs.

Attention : la tension ne

pouvant pas être coupée il est impératif d'indiquer sur les lignes

DC que c'est des lignes PV. Il ne faut pas non plus ouvrir les

connecteurs sans avoir au préalable couper le courant avec

l'interrupteur en général sur l'onduleur. Le courant continu n'ayant

pas de passage à zéro, son arc risque de se maintenir et endommager

les connecteurs.

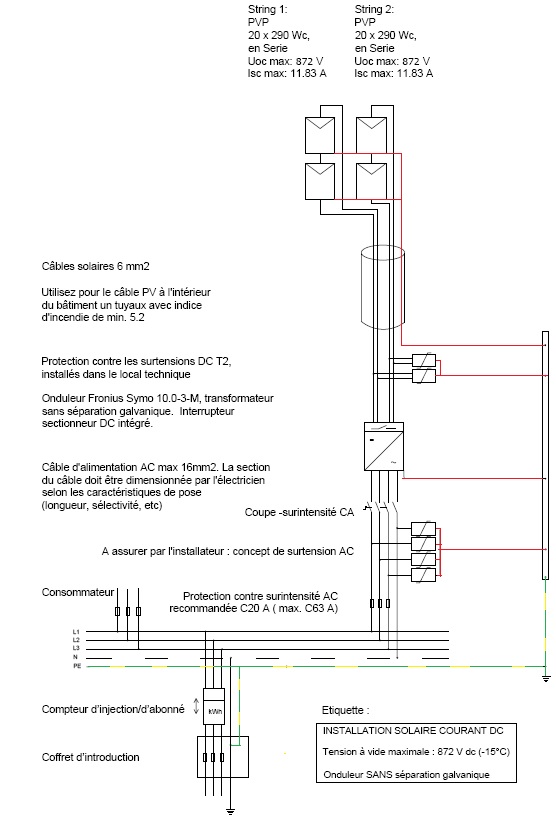

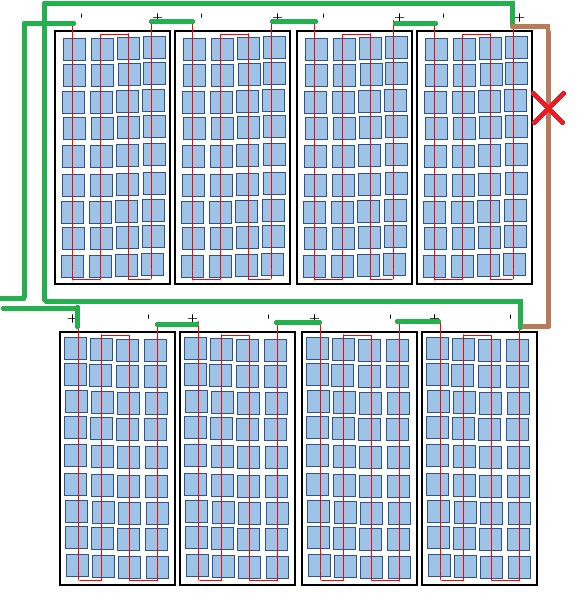

Exemple d'une installation

de 40 modules départis en 2 chaînes raccordées sur un seul onduleur

d'une puissance de 10 kVA

|

Lors de la pose des câbles qui font la liaison entre les

modules, il faut faire attention à ne pas faire de boucles.

Dans l'exemple ci-contre, les liaisons en vert sont

justes. Si on remplace le fil vert reliant les deux derniers

modules par une liaison direct, représentée ici en brun,

cela formerait une boucle ce qui est à éviter.

Sur un plan de chaînes bien fait, il y a non

seulement l'appartenance des modules par chaîne qui est

indiquée, mais également le cheminement du câblage qui est

indiqué. |

|

Pour le choix des câbles DC on ne peut pas utilisé de fils isolés

au PVC. On met soit des câbles à double isolation, soit des fils à

isolation renforcée. Pour la section, il faut prendre en

considération le courant maximum des modules, la température en

exploitation et le groupement si plusieurs câbles sont tirés dans le

même canal ou tube. Le courant maximum (Icc) se calcule

ainsi :

Icc max

= 1,25 x Icc d'un module x nombre de chaînes en

parallèle

Notes :

·

le courant d'un module est

égal au courant dans la chaîne;

·

le courant total est égale à

la sommes des courants de chaîne mis en parallèle;

·

1,25 est un facteur de

correction pour prendre en considération la température minimum (et

donc du courant maximum).

Les onduleurs dégagent de la chaleur et sont sensibles à la

température (diminution du rendement si leur température dépasse 40

°C). Il est donc nécessaire de leur prévoir un emplacement avec une

auto-ventilation suffisante.

Leur accès doit être facile. En pratique on les traitera

comme des ensembles d'appareillage en ce qui concerne la hauteur et

l'accessibilité.

Ils sont équipés de ventilateurs qui sont une source de bruit. On

en tiendra compte dans le choix de l'emplacement afin de ne pas

gêner les personnes à proximité.

Si l'onduleur ne présente pas de séparation simple

un DDR

est demandé du côté de l'alimentation AC.

Il faut mettre une protection différentielle de type B sauf

si l'onduleur répond à la norme DIN VDE 0126-1-1 (indiqué dans la

documentation de l'onduleur)

Son courant différentiel doit être au maximum de 30 mA. Si une

ligne (sans protection à 30 mA traverse une zone à risque

d'incendie, il faut la protéger avec un DDR 300 mA au maximum.

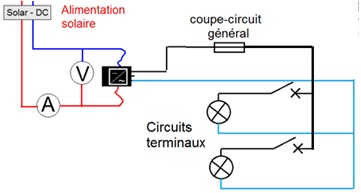

Pour le comptage et l'utilisation de

l'énergie produite, il y a plusieurs solutions dont voici quelques

exemples.

a)

Alimentation sans raccordement au réseau

Pour pouvoir fonctionner avec ce système, il est

indispensable de :

·

soit de pouvoir stocker l'énergie produite en excès

ou à un moment inopportun, ce qui pourrait être le cas avec une

centrale solaire. Dans ce cas l'énergie est stockée dans des

batteries et elle doit passer ensuite dans un onduleur avant d'être

utilisable,

·

soit le moment de consommation n'est pas important et

peut dépendre du fonctionnement ou non de la centrale de production

par exemple fonctionnement intermittent d'une pompe.

Ce mode de

fonctionnement n'est généralement pas choisi.

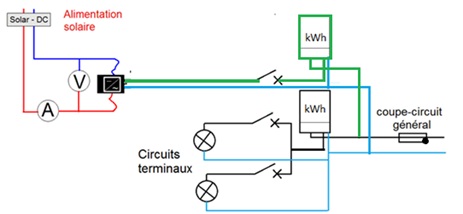

b) Alimentation par

"injection de la production nette"

Ce genre d'installation est géré par Swissgrid. C'est

ce qui se fait actuellement pour des installations de plus de 30

kVA. Dans ce cas, l'énergie produite est instantanément réinjectée

dans le réseau public.

En 2015 le prix de rachat (après une RU d'un tiers

des frais d'installation) se situe entre 4 et 9 centimes par kWh. Le

prix va tendre au fil des années à diminuer pour se stabiliser sur

le prix du marché.

La différence de prix entre le prix de vente aux et le prix d'achats aux

distributeurs s'explique par le fait que les frais de gestion, les

frais de transport et les taxes diverses sont à la charge des

distributeurs

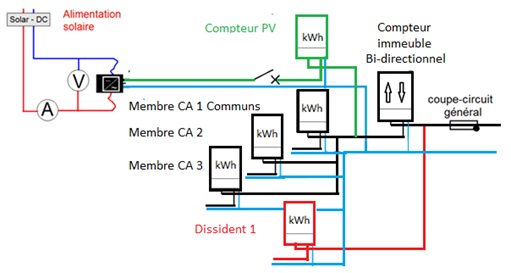

C1)

Alimentation "autoconsommation collective

(CA)" - variante 1

Dans ce genre d'installations

la production photovoltaïque

est d'abord vendue par le producteur (qui décide du prix de

vente) aux membres de la CA.

Le surplus est vendu soit au distributeur local qui proposera

différents tarifs.

Il est envisageable qu'un ou plusieurs locataires dans l'immeuble ne

désirent pas faire partie de la CA (dissidents).

Dans ce cas leur compteur doit être raccordé en amont du compteur

bi-directionnel.

Le gros désavantage de ce système est la complexité de la

facturation aux différents membres de la CA

entre l'énergie achetée au distributeur et celle provenant de

l'installation photovoltaïque

Son sens de comptage (incrémentation ou décrémentation de l'index)

dépend du sens du flux.

·

Lorsque la consommation est inférieure à la

production locale (photovoltaïque, hydraulique, biomasse, éolien,

etc.), le compteur incrémente l'énergie injectée dans le réseau du

distributeur

·

Lorsque la consommation est supérieure à la

production locale, le compteur incrémente l'énergie soutirée au

réseau de distribution public.

A la fin de l'année le distributeur analyse les deux index et un

décompte final est établi uniquement pour le compteur immeuble

bidirectionnel.

|